- Einleitung

- Abgrenzung der Begriffe "Lautsymbolik" und "Onomatopöie"

- Lautsymbolik (und Onomatopöie) in der Sprachwissenschaft

- Umgang mit lautsymbolischen und onomatopoetischen Basen im FEW und REW

zu 1) Einleitung

Zentrale Fragestellung:

Bezeichnet ein Wort ein Ding gemäß seiner Natur oder vollzieht sich diese Bezeichnung allein durch Konvention?

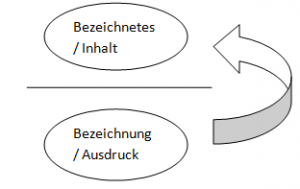

Ferdinand de Saussures Ansicht:

Unmotiviertheit des sprachlichen Zeichens

→ d.h. kein natürlicher Zusammenhang zwischen Bezeichnetem (Inhalt) und Bezeichnendem (Ausdruck)

→ beruht auf reiner Konvention

zu 2) Abgrenzung der Begriffe "Lautsymbolik" und "Onomatopöie"

Onomatopöie:

"Onomatopoetikon n. [...] >benennen<. Auch: Onomatopöie, lautmalendes, lautsymbolisches, klangmalendes, onomatopoetisches Wort, Schallwort. [...] Wort, das Naturlaute klanglich nachahmt oder nachzuahmen scheint, z.B. Kuckuck, Piepmatz, gackern, blöken. Derselbe Naturlaut kann in der Perzeption von Menschen unterschiedl. Spr. unterschiedl. wahrge-nommen werden, z.B. dt. kikeriki, ital. chicchirichi, frz. cocorico [...] Interjektiv. O. stellen scheinbar die Annahme von der [...] Arbitrarität des sprachl. Zeichens in Frage, weil sie natürl. motiviert sind, aber sie sind so selten, dass sie kaum dazu taugen, die [...] Naturlaut-theorie der Sprachentstehung plausibel zu machen" (Glück, Helmut: 477)

Die Bezeichnung/ der Ausdruck ahmt das Bezeichnete/ den Inhalt (hier: Geräusch) nach.

Die Onomatopöie kann also als direkt ikonisches Verfahren bezeichnet werden.

→natürliche Motivation des sprachlichen Zeichens

Diese Beziehung ist jedoch schwieriger bei sog. onomatopoetischen Stämmen zu erkennen, wie bspw. *baff, *taff → v.a. wenn mit ihnen keine Geräusche oder Tierlaute nachgeahmt werden

Lautsymbolik:

Test - Ordnen Sie den folgenden Figuren die Bezeichnungen malume und takete zu.

Das Ergebnis des Experiments: die Mehrzahl der Testpersonen (verschiedener Sprachen) bezeichnet die runde Figur mit malume und die eckige Figur mit takete. (vgl. Bußmann: 394-395)

→ es scheint also ein gewisser Zusammenhang zwischen unserer kognitiven Wahrnehmung und der Wahl der Bezeichnung zu bestehen

Lautsymbolik [...] Hypothese über die Zuordnung von sprachlichen Lauten zu akustischen oder optischen Ereignissen der außersprachlichen Welt. Die lautmalenden Wortbildungen (im Dt. z.B. Kuckuck, Bums) werfen unter sprachpsychologischem Aspekt die Frage nach der Entstehung onomatopoetischer Benennungen für außersprachliche Sachverhalte auf [...]. Zahlreiche Experimente deuten darauf hin, dass eine gewisse Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Sprachlauten und Sinneseindrücken besteht, die als überindividuell, wenn nicht sogar universell anzusehen ist. (Bußmann: 394-395)

→ Die Lautsymbolik und Onomatopöie stellt die Theorie von Saussure maßgeblich in Frage

Worin der scheinbare Zusammenhang zwischen Sprachlaut und Sinneseindruck bestehen kann, wird in Kapitel (3) untersucht werden.

zu 3) Lautsymbolik (und Onomatopöie) in der Sprachwissenschaft

Lautsymbolik

Platons Dialog Kratylos: Der Physei-Thesei-Streit

- Frage nach dem Naturbild in der Sprache, bzw. nach der "Richtigkeit der Namen"

→ d.h. gibt es Abhängigkeit zwischen Lautgebilde und Bedeutung sinnvoller Wörter - Diskussion zwischen Kratylos und Hermogenes

- Kratylos:

`natürliche Richtigkeit der Namen´ (Physei)

→ sprachliches Zeichen ist unwillkürlich, d.h. natürlich motiviert - Hermogenes:

bestreitet Kratylos´ Ansicht

→ man kann Dinge nach eigenem Ermessen benennen (Thesei)

→sprachliches Zeichen ist willkürlich, d.h. unmotiviert, konventionell

Problematik dieser Überlegung:

Sprechern erscheint die Bezeichnung [mo:nt] für den Bedeutungsgegenstand Mond passend.

Sinnvolle Wörter scheinen sich also wenig für die Überprüfung des natürlichen Zusammenhangs zwischen Laut und Sinneseindruck zu eigenen.

Dr. Suitbert Ertels (Professor der Psychologie) Lösungsvorschlag

- Zusammenhang von Lautgebilde und Sinn an `sinnlosen´ Wörtern untersuchen

- Bsp.: Müsste man den Bedeutungsgegenstand Mond neu benennen - würde man eher [blit] oder [blu:n] als neue Bezeichnung wählen?

- sinnfreies Lautgebilde weist dann symbolische Eigenschaften auf, wenn nicht-phonetische Eigenschaftsbezeichnungen zugeordnet werden (groß-klein, rund-eckig, warm-kalt,...)

- wenn sich die nicht-phonetischen Eigenschaften der Bezeichnung mit den Eigenschaften des Bezeichneten überschneiden, dann hat die Bezeichnung abbildenden Charakter

Georg von der Gabelentz (deutscher Sprachwissenschaftler, 1840-1893)

- Versuch Natürlichkeit der Sprache, d.h. den Ausdruckswert, der untrennbar mit

Sprachlauten verbunden sein soll in der kindlichen Sprachentwicklung wiederzufinden - mit Lauten darf jedoch noch nicht bestimmte Vorstellung verbunden sein

[...] so ein Knabe, der [...] die Consonanten als das Feste, Beständige behandelte und die Vocale um so tiefer wählte, je grösser ihm die Gegenstände erschienen. Einen gewöhnlichen Stuhl nannte er Lakeil, einen Großvaterstuhl Lukul, ein Puppenstühlchen Likill; für alles Runde hatte er die Wurzel m-m. Der Mond oder ein Teller hiess Mem, eine große runde Schüssel Mom oder Mum, die Sterne aber - mit symbolischer Wiederholung - Mim-mim-mim-mim-mim (v.d. Gabelentz 1969: 65)

Maurice Grammont (französischer Sprachwissenschaftler, 1866-1946)

- Fokus seiner Untersuchungen:

bestimmte Empfindung erweckender Wert der Vokale.

Aus der expressiven Perspektive gesehen ergeben sich die Werte eines Lautes ausschließlich aus seiner Natur, und wir haben nicht das Recht, dem Laut einen Wert zuzuschreiben, der mit seiner Natur nicht in Einklang stünde. <...> Das einzige, wozu wir in der Lage sind, ist in einem gegebenen Fall den expressiven Wert, den ein solchen Phonem in potentia besitzt, zu empfinden oder nicht zu empfinden (s. Jakobson 1986: 198)

- erstaunliches Phänomen:

"onomatopoetische Apophonie" (Verdopplung mit einem Vokalwechsel),z.B. pif-paf-puf - = scheinbar um ein universelles Vorkommnis

- so geartete Dreierreihen beruhen größtenteils auf dem Verhältnis [i]-[a]

- erstes Glied einer solchen Reihe meist [i] → besondere Bedeutung von [i]

- Vordervokale sollen seiner Meinung nach "besonders fähig [sein] `Feinheit, Leichtigkeit, Sanftheit und verwandte Vorstellungen´ auszudrücken" (s. Jakobson 1986: 199)

Otto Jespersen (dänischer Sprachwissenschaftler, 1860-1943)

- kritisiert stark die Auffassung Saussures

- Rolle der Onomatopöie und Lautsymbolik unterschätzt

- kritisiert außerdem das Versteifen auf historische Etymologie

- auch für Jespersen: [i] besonders oft in Bezeichnungen für "etwas [K]leines, [S]chwaches, [U]nbedeutendes oder hinwieder auch etwas [F]eines und [Z]ierliches" verwendet wird (s. Jespersen 1925: 389)

- z.B. in Adjektiven wie: minder, little, winzig, petit, piccolo

- mögliche Erklärungen für diese Beziehung:

1) Tonhöhe des Vokals 2) Perzeption der kleinen Lippenöffnung

Edward Sapir (US-amerikanischer Sprachwissenschaftler, 1848-1939)

ebenso wie Jespersen überzeugt von der Existenz von Lautsymbolik

Test:

Die Testpersonen wurden gebeten, die fiktiven Wörter la, law, li zu benutzen, um drei Tische von verschiedener Größe zu bezeichnen...

...sie wählten li, um den kleinen Tisch, law den großen und la den mittleren Tisch, den Tisch par excellence zu benennen (s. Jakobson 1986: 203)

- Bedeutungszuweisung [i] → klein

- aber auch: hohe Töne → Helligkeit, dunkle Töne → Dunkelheit

- weiterer lautsymbolischer Charakter des [i]:

Bezeichnung von etw. Nahem vs. [u]/[a] für Fernes

Bsp.: frz. ci vs. là, engl. here vs. there, dt. dies vs. das, hier vs. dort

→ bestimmte sprachliche Zeichen scheinen also nicht auf reiner Konvention zu beruhen

→ es besteht eine natürliche oder kognitive Motivation, die jedoch schwer zu beweisen ist

zu 4.) Umgang mit lautsymbolischen und onomatopetischen Basen

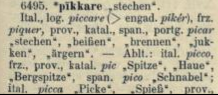

Französisches Etymologisches Wörterbuch:

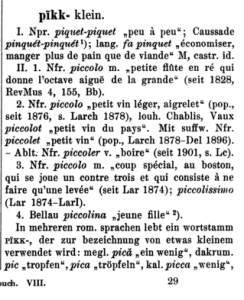

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452780136 PikkFEW1

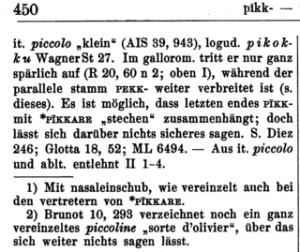

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452780182 PikkFEW2

→ kein Zusammenhang mit Lautsymbolik oder Onomatopöie angegeben

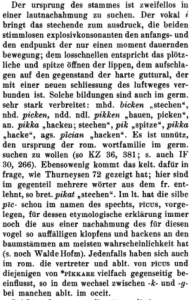

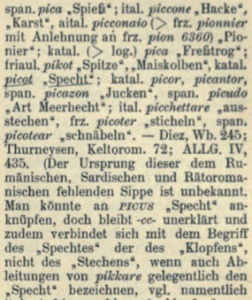

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452774206 Pikkare FEW

→ hier Verweis auf Lautnachahmung (S.470)

→ Rückführung auf bestimmtes Etymon nicht möglich

andere Basen:

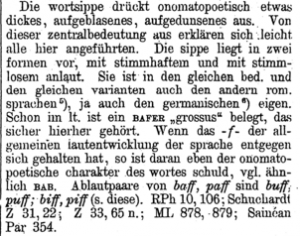

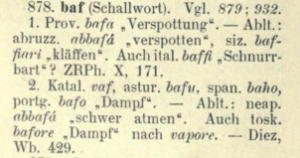

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452795101 FEW Baff Paff

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452795225 FEW Taff

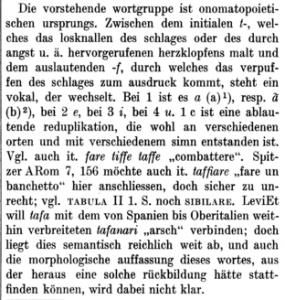

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452795327 FEW Takk

Romanisches Etymologisches Wörterbuch von W. Meyer-Lübke:

Im Wortverzeichnis Schallwörter angegeben

→ *pīkk- und *pīkkare darin jedoch nicht verzeichnet

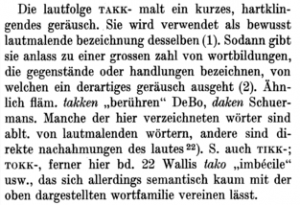

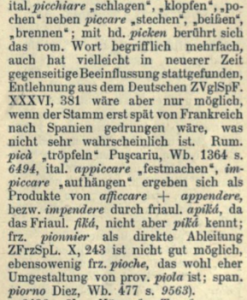

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452794276 REW Pikk

→ Ursprung des Stammes als unbekannt klassifiziert

→ kein Zusammenhang mit Lautsymbolik oder Onomatopöie angegeben

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452794580 REW Pikkare 1

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452794860 REW Pikkare 2.1

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452794885 REW Pikkare 2.2

→ kein Verweis auf Lautnachahmung

andere Basen:

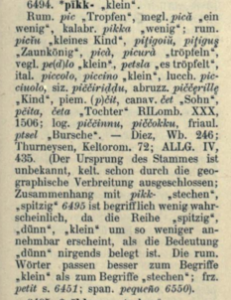

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452795556 REW Baf

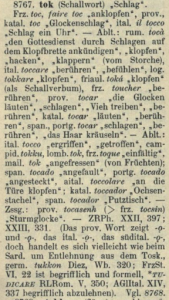

N:SharesWebDHLehrehtml/wp content/uploads/2016/01/1452795696 REW Tok

zu 5.) Fazit

- Schallwörter bzw. Onomatopoetika liefern unsichere etymologische Ansätze

- man ist oft mit dem klassischen Problem konfrontiert, dass kein Etymon zu finden ist

- Annahme von onomatopoetischem oder lautsybolischen Stamm scheint plausibel

Bibliographie:

Bußmann, Hadumod (31983): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. Alfred Kröner Verlag

Coseriu, Eugenio (2004): Der Physei-Thesei-Streit – Sechs Beiträge zur Geschichte der Sprachphilosophie. Tübingen: Gunter Narr Verlag

De Saussure, Ferdinand (1967): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin. De Gruyter

Ertel, Suitbert (1969): Psychophonetik – Untersuchungen über Lautsymbolik und Motivation. Göttingen: Verlag für Psychologie Dr.C.J. Hogrefe

Glück, Helmut (Hrsg.) (42010): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart: Metzler

Jakobson, Roman/ Waugh, Linda R. (1986): Die Lautgestalt der Sprache. Berlin: Walter de Gruyter & Co

Jespersen, Otto (1925?): Band 3. Die Sprache – Ihre Natur, Entwicklung und Entstehung. Heidelberg: Carls Winters Universitätsbuchhandlung

Pfister, Max (1980): Einführung in die romanische Etymologie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Sapir, Edward (1961): Die Sprache – Eine Einführung in das Wesen der Sprache. München: Max Hübner Verlag

Von der Gabelentz, Georg (1969): Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherige Ergebnisse. Tübingen: Gunter Narr Verlag