1. Allgemein

1.1. Begriff

- Der Begriff politicamente corretto im Italienischen bzw. "politische Korrektheit" im Deutschen kommt aus dem Englischen politically correct bzw. Political Correctness (PC)

- Basiert auf einer ideologischen oder kulturellen Orientierung des Respekts gegenüber Gruppen

- Politische Korrektheit ist eine Form von sprachlichem Verbot (entweder sozial oder juristisch)

- Politische Korrektheit ist Ausdruck von Toleranz gegenüber sozialer und kultureller Diversität

1.2. Historische Bedeutung

- Die Idee hinter dem Begriff hat seinen Ursprung in den USA am Anfang der 60er Jahre (Begriff der Neuen Linken, die das Handeln in Bürgerrechts-, Antidiskriminierungs- und Antikriegsbewegungen legitimierte)

- Verfestigung dieses sprachlichen Ideals ab den 70er Jahren vor allem während der Frauen- und Homosexuellenbewegung

- Steigende Einwanderungszahlen in den 70ern führen zu der Forderung, dem Enthozentrismus entgegenzuwirken

→ Kulturelle Minderheiten als Opfer der weißen männlichen Vorherrschaft - Prägung des Begriffs durch die von den amerikanischen Universitäten ausgehende Bewegung in den 80ern (Multikulturalismus, Antidiskriminierung und Minderheitenförderung)

→ Stichwort: Dead White European Males (DWEMs) als Lehrkanon und die Protestaktionen dagegen

→ Stichwort: Speech Codes

2. Funktionsweise

2.1. Intention bzw. Zweck

- Steht immer in enger Korrelation zu einer bestimmten Gruppe und seinen Mitgliedern (vgl. mit Höflichkeit)

- Politische Korrektheit zeigt Akzeptanz und Toleranz gegenüber sozialer und kultureller Diversität

- Umsetzung politischer Korrektheit geht aus einer moralischen Vorstellung hervor, die den Prozess einer gesellschfatlichen Konventionalisierung durchläuft

- Förderung bestimmter Werte: menschliche Würde, Gerechtigkeit, Gleichheit zwischen Gruppen

- Schaffung einer "neutralen Sprache"

2.2. Sprachübergreifende Bestimmungsmerkmale

1. Normativer Sprachgebrauch

-

- Konfliktträchtigkeit

- Befehlscharakter

2. Regulierungstrieb in Bezug auf das Sozialverhalten anderer (nicht nur der Sprachgebrauch)

3. Überzogener Geltungsanspruch beruhend auf idiosynkratischen Interessen und Orientierungen

4. Gesellschaftlicher Freiraum

3. Verwendung im Italienischen

3.1. Euphemisierung

1. Definition

Linguistisches Phänomen mit Hilfen dessen Wörter, Bezeichnungen, Ausdrücke durch andere ersetzt werden, die

- als weniger grob empfunden werden

- unangenehme Sachverhalten verschleiern können

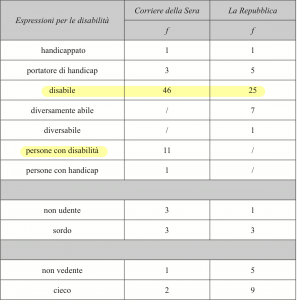

2. Beispiele aus dem Bereich medico-sanitario: espressioni per le disabilità

Worthäufigkeit

1. Disabile und persone con disabilità vs. handicappato

-

-

- disabile (politisch korrekte Variante)

- handicappato (politisch inkorrekte Variante)

- persona con disabilità (von den Betroffenen bevorzugte Variante)

-

2. Sordo vs. non udente, cieco vs. non vedente

-

-

- non udente und non vedente: stark euphemisierende Wirkung durch Verneinungspartikel

- sordo und cieco: als "nicht normal"

In questo modo non si stigmatizza una persona per essere 'sorda' o 'cieca' ma per essere semplicemente diversa da quella che sente e vede.(Nigoević/Pol 2019, 32)

-

3. Beispiele aus dem Bereich lavoro

Worthäufigkeit

1. Spazzino > netturbino > operatore ecologico

-

-

- spazzino: negative Wahrnehmung, da Bezeichnung bereits herabwürdigend

- operatore ecologico: positive Wahrnehmung, ein Beruf wie jeder andere

- Bezeichnungsänderung entspricht auch der Änderung des Berufs an sich (der wurde früher anders ausgeübt als heute)

-

2. Bidello > usciere > collaboratore scolastico

3. Donna delle pulizie > collaboratrice deomestica > colf (<collaboratrice familiare)

-

-

- donna delle pulizie: wenig neutral, negativ konotiert durch das Wort pulizie

- collaboratrice domestica: neutraler Begriff, aufgewertet durch collaboratrice

-

4. Secondino > agente di custodia > agente di polizia penitenziaria

-

-

- secondino: Betonung der Ranghöhe (kein "richtiger" Polizist)

- agente di polizia penitenziaria: ein "richtiger" Polizist (mit einem anderen Aufgabengebiet)

-

3.2. Sexistischer Sprachgebrauch

1. Definition

Ein sexistischer Sprachgebrauch1 manifestiert sich durch

-

- die Einstellung ein bestimmtes Geschlecht sei überlegener als das andere

- die ablehnende Haltung dem gegensätzlichen Geschlecht gegenüber

2. Generisches Maskulinum

Dieses maschile generico bezieht sich auf Lexeme, diekeinen Bezug zum natürlichen Geschlecht haben

Gli studenti di classici, scientifici ed ex magistrali siciliani riescono a competere [...]. (La Reppublica 10.07.2018)

-

- Problem: generisches Maskulinum spiegelt das (veraltete) stereotype Bild der männlichen Überlegenheit (la lingua si fone su un principio maschilista)

-

-

-

- Zentralität und Unversalitätsanspruch des Mannes

- soziale Marginalität der Frau

-

-

2. Lösungsvorschlag: Inklusionsschrift

-

-

- Beispiel: persona statt uomo > diritti della persona

- Adjektivische und partizipiale Angleichung nach dem Mehrheitsprinzip

-

3. Berufsbezeichnungen (titoli professionali)

-

- Institutionelle Bezeichnungen (ehemals fast ausschließlich Männern vorbhelaten)

-

-

- il ministro und la ministra

- l'assessore und l'assessora

- il senatore und la senatrice

- l'avvocato und l'avvocata/avvocatessa

-

2. Geschlechterunspezifische Bezeichnungen (nomi epiceni)

-

-

- il/la presidente

- il/la giudice

- il/la giornalista

-

3. Bezeichnungen mit unterschiedlichem Prestige

-

-

- il direttore vs. la direttrice

- l'amministratore vs. l'amministratrice

- il segretario vs. la segretaria

-

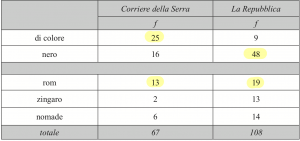

3.3. Rassistischer Sprachgebrauch

1. Definition

Rasistischer Sprachgebrauch

- beruht auf der Annahme eines angeblichen Unterschieds zwischen "menschlichen Rassen"

- zeichnet sich durch die Einstellung aus, gewisse "Rassen" seien überlegener als andere

- zielt meistens auf offensichtlichte Merkmalsunterschiede ab: Hautfarbe oder andere somatische Merkmale (primär), Sprache, Religionszugehörigkeit, Kultur (sekundär)

2. Einwanderer (extracomunitari e immigranti)

Worthäufigkeit

- di colore ist die politisch korrekte Variante, allerdings ist nero ebenfalls akzeptiert

- Keine offensive Dimension der ehemaligen Bezeichnung negro

- Bezeichnungen rom und nomade als politisch korrekt wahrgenommen

- zingaro als politisch inkorrekte Fremdbezeichnung : Anhaftung negativer und stigmatisierender Konotationen, Betroffenen verbinden diese Bezeichnung mit ihrer Verfolgungsgeschichte

4. Kritik

- Inflationäre Verwendung des Begriffs PC

- Die Mentalität spiegelt sich in der Sprache, allerdings kann die Sprache nicht die Mentalität ändern

- Sprachgebrauch ist tief verankert und nicht so leicht zu verändern

- Sprachakte geschehen oft unbewusst ohne Wertungsabsicht (nicht beherrschbar)

Eppure spesso ci si illude che essa [la lingua] sia una sorta di software neutrale, utilizzabile in maniera del tutto consapevole.(Da Cortà Fumei 2009, 145)

- Unklarheit durch Angebot an verschiedenen Varianten

- Politische Korrektheit kratzt nur an der Oberfläche, eliminiert aber nicht die eigentlichen Probleme

- Oft wenig nachhaltig

Bibliographie

- Da Cortà Fumei 2009 = Da Cortà Fumei, M. (2009): Formare alle differenze nella complessità. Generi e alterità nei contesti multiculturali: Generi e alterità nei contesti multiculturali, in: Aif - Associazione italiana formatori, Franco Angeli Edizioni (Link).

- Dirakis 2017 = Dirakis, Alexis (2017): Political Correctness: Implosion of Politics, in: Philosophies, vol. 2, 18 (Link).

- Disselnkötter u.a. 1997 = Disselnkötter, Andreas / Jäger, Siegfried / Kellershohn, Helmut / Slobodzian, Susanne (1997): Evidenzen im Fluss, in: Demokratieverluste in Deutschland. Duisburg: DISS.

- Hoffmann 1996 = Hoffmann, Arne (1996): Political Correctness. Zwischen Sprachzensur und Minderheitenschutz , Marburg, Tectum.

- Hughes 2010 = Hughes, Geoffrey (2010): Political correctness: a history of semantics and culture, Malden (MA)/Oxford, Wiley-Blackwell.

- Nigoević/Pol 2019 = Nigoević, Magdalena / Pol, Vana (2019): Politicamente corretto nei due maggiori quotidiani italiani, vol. 2019, 25-48 (Link).