1. Vorbemerkungen

Soweit mir bekannt, gibt es bislang keine frei verfüg- und (nach)nutzbaren Geodaten des antiken Pompeji. Zweifelsfrei sind solche Daten vorhanden. Sicherlich besitzt etwa die Grabungsleitung von Pompeji solche Daten, und auf der Seite https://open.pompeiisites.org/ ist eine digitale Karte von Pompeji zugänglich. Obwohl die URL anderes erwarten lässt, ist es nicht möglich, die zugrunde liegenden Geodaten herunterzuladen und zu eigenen Zwecken weiter zu verwenden. Eine entsprechende Anfrage beim Urheber blieb unbeantwortet. Auch die an der University of Massachusetts Amherst von Eric Poehler entwickelte digitale Kartierung von Pompeji (s. Poehler 2017) bietet (soweit das ersichtlich ist) keine Möglichkeit des uneingeschränkten, vollständigen Downloads der zugrundeliegenden Geodaten.1 Elektronische, nicht-georeferenzierte Karten von Pompeji gibt es zuhauf – von Übersichts- bis hin zu Detailkarten. In den allermeisten Fällen handelt es sich dann aber um reine Bilddateien ohne eingebettete Geokoordinaten, deren Nachnutzung in verändertem Kontext nur sehr eingeschränkt möglich ist.

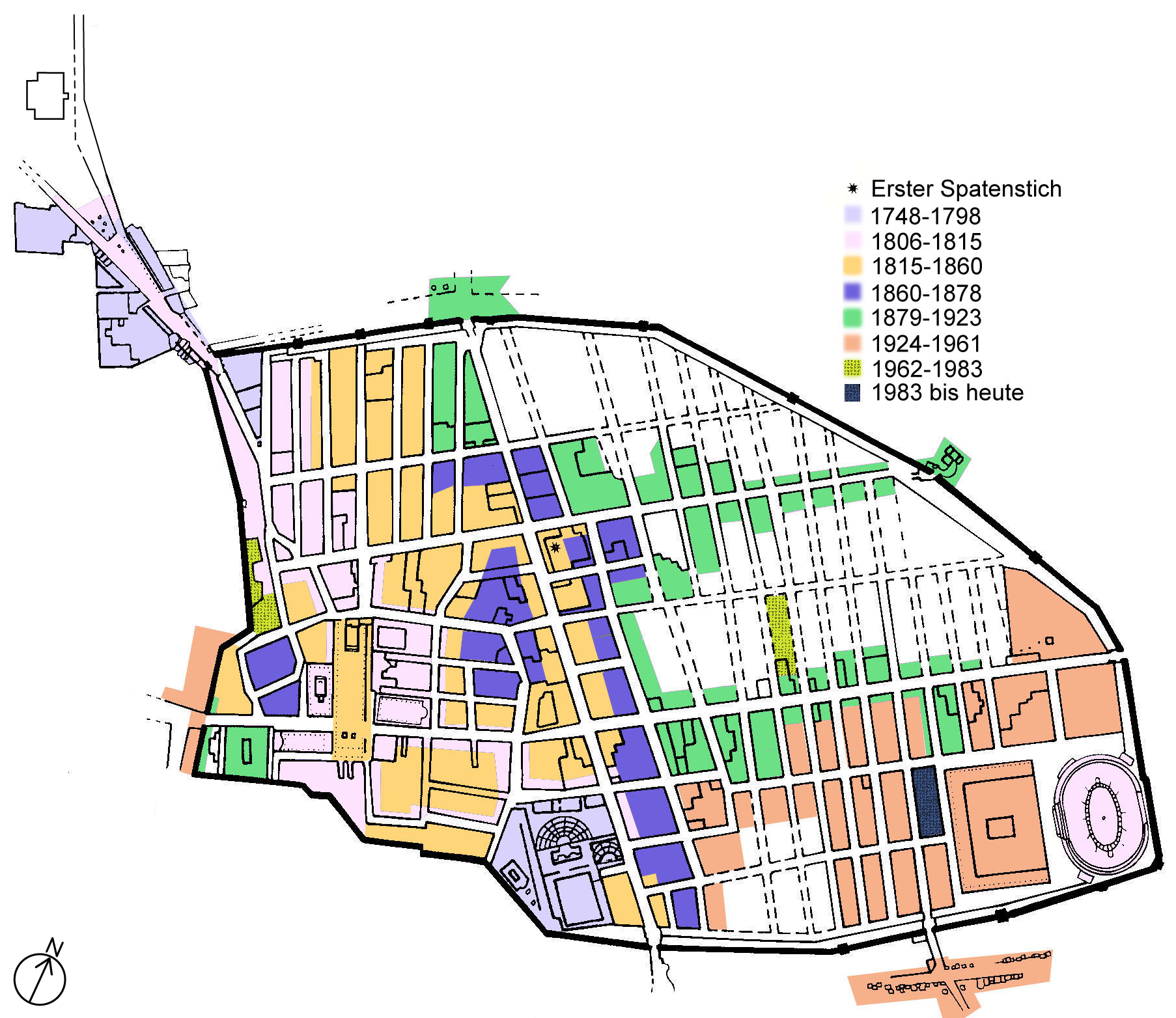

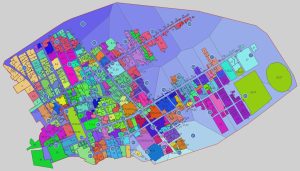

Beispiel für eine nicht-georeferenzierte elektronische Karte von Pompeji (Quelle: File:Timeline map of the excavations in Pompeii.png. (2022, January 14). Wikimedia Commons. Retrieved 15:39, January 12, 2025 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Timeline_map_of_the_excavations_in_Pompeii.png&oldid=621533609; CC BY-SA 3.0 Christoph Scholz)

Um dieser Problematik Abhilfe zu schaffen, wurde an der IT-Gruppe Geisteswissenschaften (ITG) der LMU damit begonnen, eine Sammlung georeferenzierter Daten des antiken Pompeji anzulegen. Bei diesen Daten handelt es sich im Wesentlichen um Vektordaten. Die Georeferenzierung erfolgte weitestgehend mit dem kostenfreien Open Source Programm QGIS. Zur Speicherung und Verarbeitung der Daten wurde das Datenbankmanagementsystem MariaDB (Version 10.6.18-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1, hinsichtlich Funktionalität MySQL 5.7 entsprechend) verwendet.

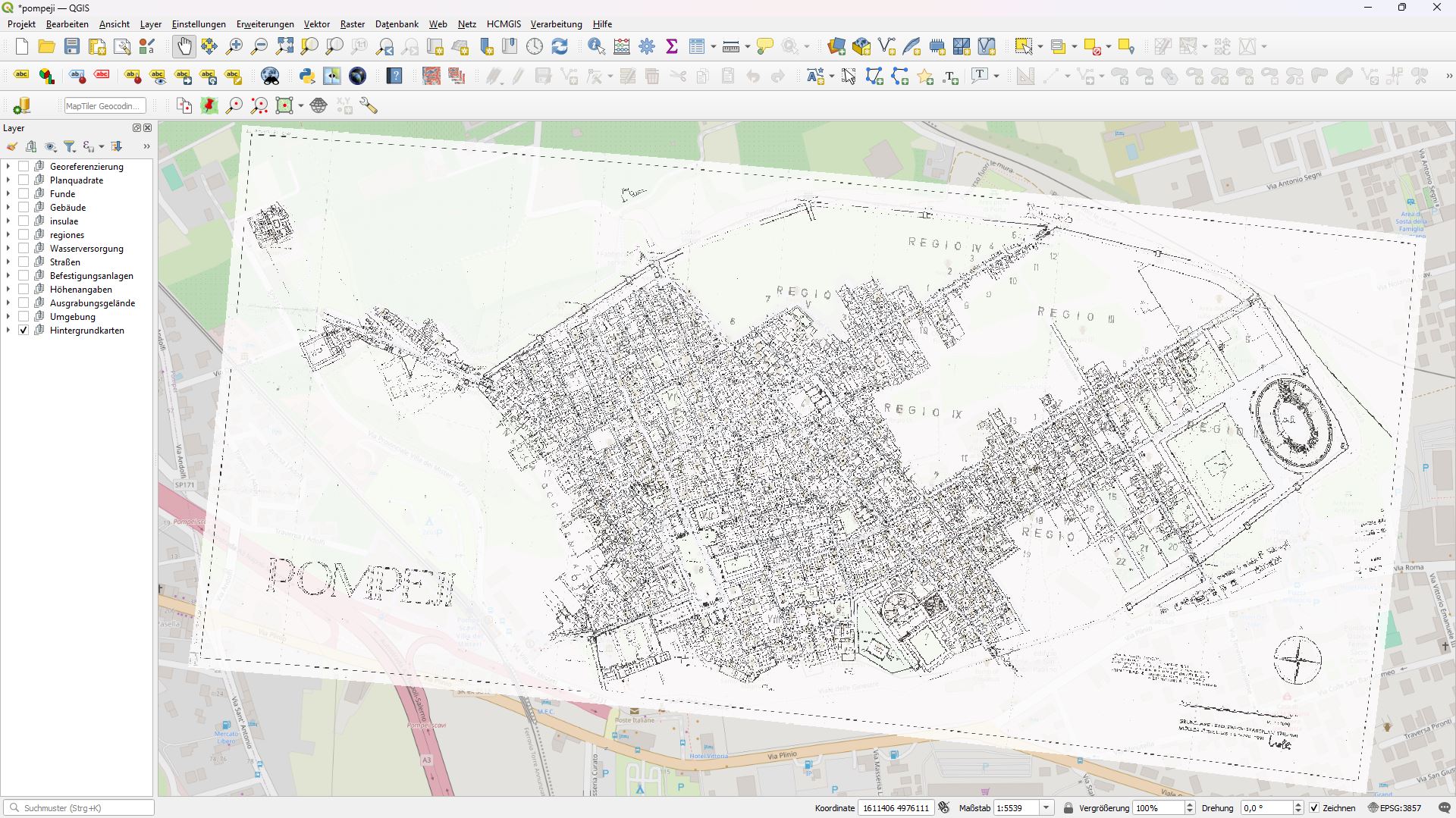

Grundlage für die Georeferenzierung bildete der Plan von Hans Eschebach (Eschebach 1993; posthum von Liselotte Eschebach herausgegeben, mit Ergänzungen von Jürgen Müller-Trollius). Dieser Plan (Maße: 90 cm x 170 cm) wurde mit einem Rollenscanner digitalisiert und das Digitalisat anschließend mit Hilfe des Programm QGIS georeferenziert. Der Scan des Originalplans kann aus urheberrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden.

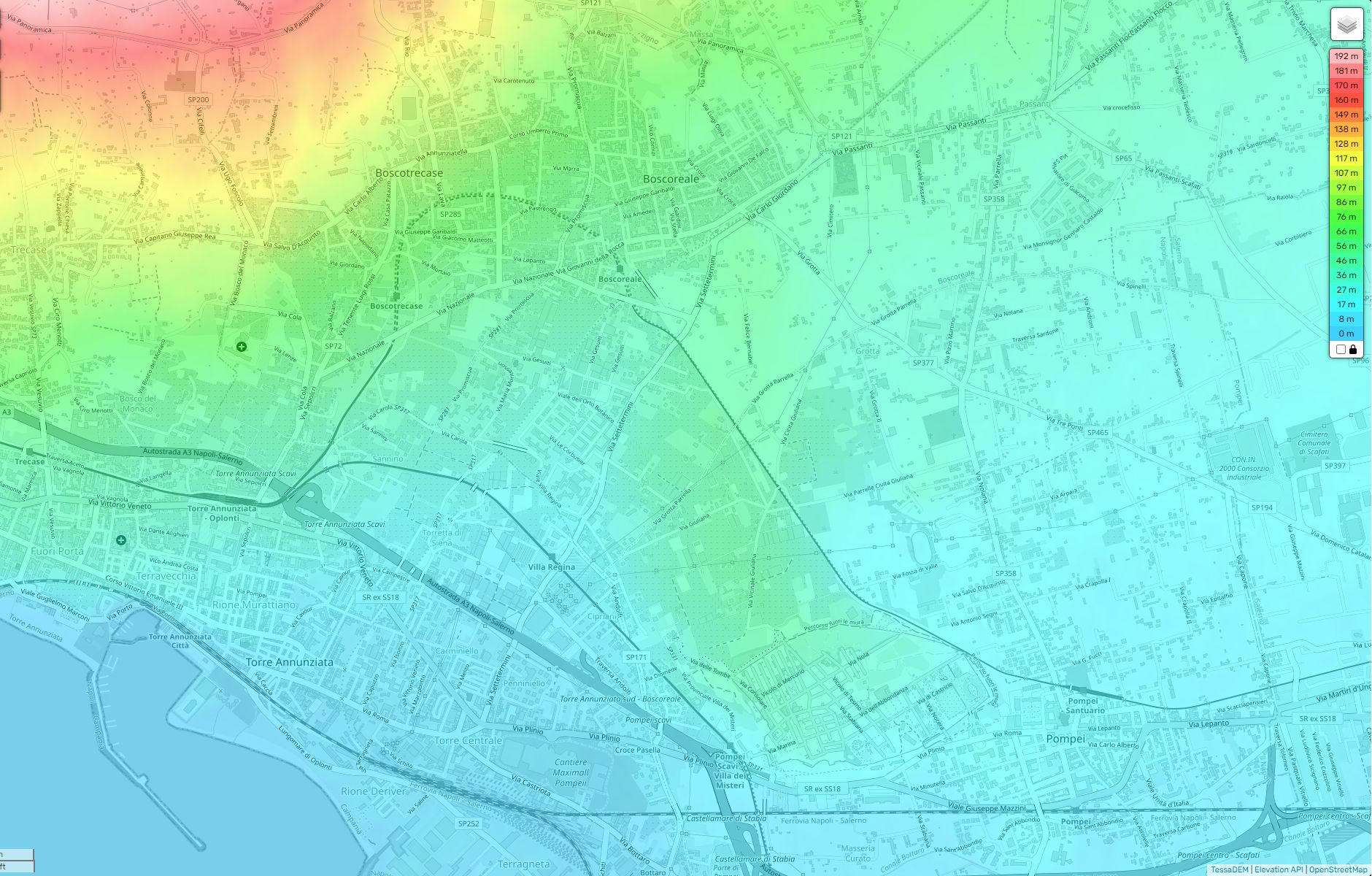

Georeferenzierte Karte von Eschebach im Programm QGIS. Im Hintergrund die Karte von OpenStreetmap. Es ist unklar, worauf die Abweichung der Nordausrichtung zurückzuführen ist (Einmessung mit Kompass und Auswirkung der magnetischen Missweisung?).

Für die Georeferenzierung der Eschebach-Karte und die darauf aufbauende Georeferenzierung der erschlossenen Entitäten wurde zunächst das Koordinatenbezugssystem (KBS) UTM zone 33N (= EPSG 32633) verwendet. Während der Arbeit zeigte sich, dass eine Umstellung auf das weit verbreitete KBS WGS 84 (= EPSG 4326) überwiegend Vorteile hat.2 Eine Umrechnung der Projektdaten in praktisch beliebige andere KBS (z. B. das für Italien maßgebende Monte Mario System [= EPSG 3003 und 3004]) ist problemlos möglich. Eine entsprechende Prozedur ist erfolgreich getestet worden.3

Erschlossen wurden hauptsächlich Daten, die georeferenziert werden können. Grundlegend ist die für die Ausgrabung von Pompeji in der archäologischen Literatur etablierte Systematik, die das Stadtgebiet von Pompeji in Regiones und Insulae einteilt und eine auf die Insulae bezogene Nummerierung der Hauseingänge verwendet. Als primäre Referenz bei der Erschließung diente die Publikation von Eschebach, die dem beschriebenen System folgt.

Sämtliche Geokoordinaten, seien es Punkte, Linien oder Flächen, wurden im sog. "Well Known Text"-Format (WKT) erfasst. Die Umrechnung in das von vielen GIS-Programmen und ‑Funktionen zur Durchführung von Rechenoperationen benötigte "Well Known Binary"‑Format (WKB) erfolgte mit der MySQL-Funktion ST_GeomFromText(wkt [, srid]), die zur Bibliothek der MySQL-Spatial-Funktionen gehört.

| Polygon ((14.486398347046068 40.74978621264031, 14.486517963100493 40.749602203437405, 14.486520805198333 40.74959428450131, 14.486531340023108 40.74958058329708, 14.486592515937115 40.74949149297035, 14.486137309877439 40.7493736660735, 14.48612133089498 40.74937200861298, 14.485954747224465 40.7496959328197, 14.485958227659552 40.749695419549106, 14.486398347046068 40.74978621264031)) |

Geokoordinaten der Insula VII 13 im WKT-Format (EPSG: 4326)

2. Erschließung des Datenmaterials

Grundlegend für die Erschließung des Datenmaterials ist die Definition der Datenstruktur. Diese orientiert sich zum einen am zu erschließenden Gegenstand und zum anderen an dessen individueller Wahrnehmung und dem mit der Erschließung verbundenen Zweck. Ein gewisses Maß an intuitiver Beeinflussung ist dabei unvermeidbar.

Die hier zur Verfügung gestellten Daten sollen möglichst universell nutzbar sein. Es liegt nahe, sich primär an den Entitätskategorien zu orientieren, die sich bei der mittlerweile jahrhundertelangen Beforschung von Pompeji fest etabliert haben. Entsprechend wurden die folgenden Kernentitäten definiert. Die Daten einer jeder dieser Entitäten sind in jeweils eigenen Tabellen abgelegt. Die Namen der Tabellenfelder sowie die Datentypen sind jeweils dem Create-Code zu entnehmen, der der Tabellenbeschreibung vorangestellt sind.

- Gebäude

- Eingänge

- Räume

- Regionen

- Insulae

- Straßen

- Stadttore

- Brunnen

- Wassertürme

- Gärten

- Stadtmauern

- Fundobjekte

- Höhen über NN

- Grabungs- und Fundflächen

Als weitere, periphere Entitäten wurden festgelegt:

- Ortschaften in der weiteren Umgebung von Pompeji

- Wasserversorgung

- Natürliche Gewässer

- Planquadrate (Quadratisches, georeferenziertes Gitternetz mit Kantenlängen 25 m, 50 m und 100 m)

- Quadranten (Einteilung des Stadtgebiets in vier Viertel gemäß antiker Systematik)

2.1. Die weitere Umgebung von Pompeji

Tabellen: `orte`; `wasserversorgung`; `pompeji`; `meer`

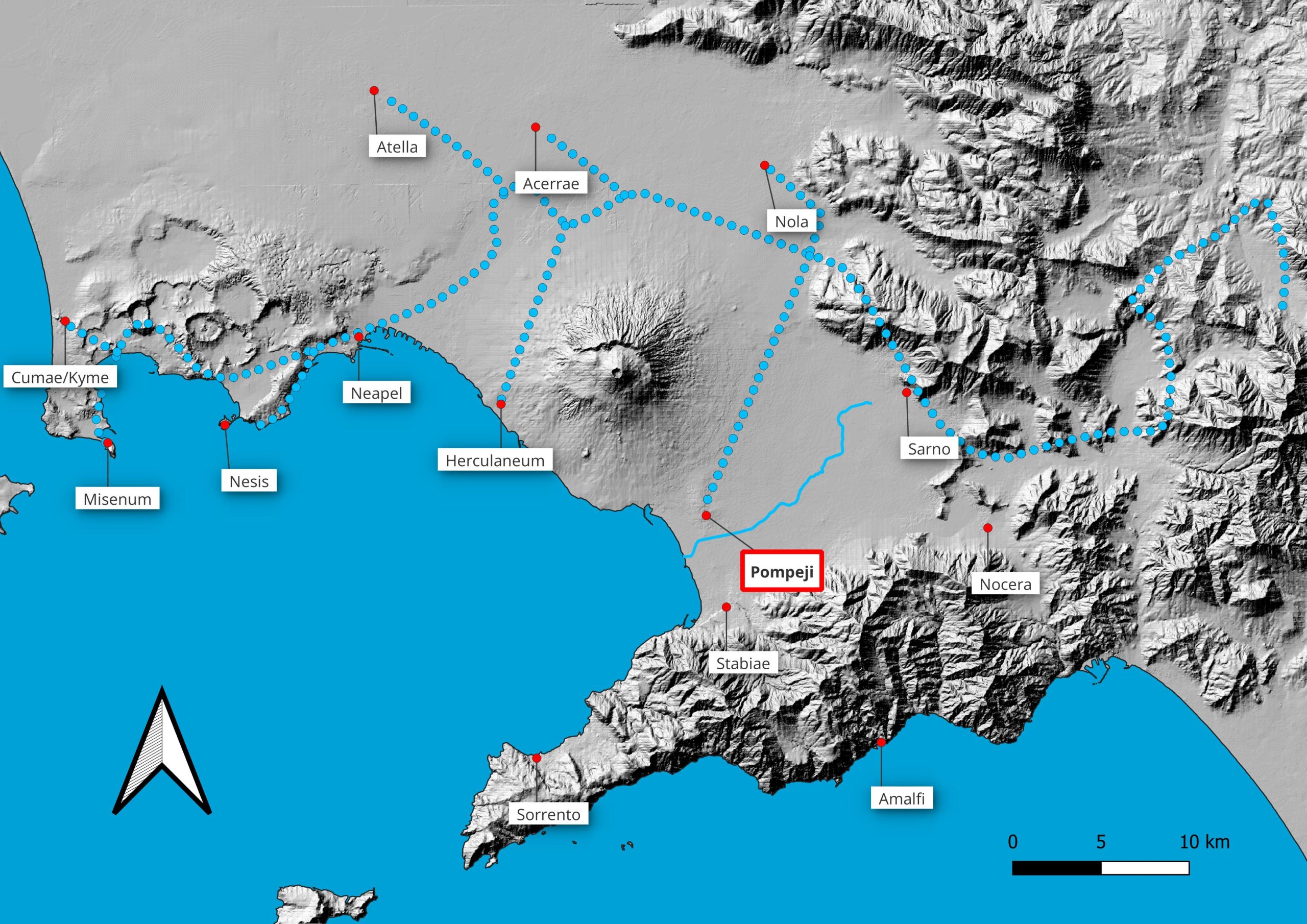

Zur weiteren Umgebung von Pompeji zählen vor allem die Nachbarstädte Herculaneum, Capua, Nola, Sarno, Nocera und Stabiae, nach denen heutzutage einige der Stadttore von Pompeji benannt sind. Die Geokoordinaten dieser Städte wurden erfasst, der Verlauf der Aqua Augusta (auch "Serino-Aquaeduct") wurde auf Basis einer einschlägigen Karte georeferenziert und die Daten in der Tabelle `Wasserversorgung` abgespeichert. Die Geodaten des Flusslaufs des Sarno wurden von OpenStreetMap übernommen.4 Der Verlauf der Küstenlinie stammt von einem Shapefile der Europäischen Umweltagentur.5 Einen guten Eindruck von der Topographie rund um den Golf von Neapel vermittelt das digitale Geländemodell von Italien, das in QGIS als Hintergrundlayer eingebunden werden kann.6

Karte des digitalen Geländemodells (Auflösung 20m) des Golfs von Neapel (Quelle: http://portalesgi.isprambiente.it/lista-servizi-wms/Geological%20Maps, CC BY 3.0). Links oben die phlegräischen Felder, im Zentrum der Vesuv. Die blaue gepunktete Linie markiert den Verlauf der Aqua Augusta und ihrer Seitenäste. Die Ebene östlich von Pompeji wird vom Fluss Sarno durchflossen. Das Geländemodell lässt erkennen, dass Pompeji auf einer kleinen Anhöhe (anscheinend ein Lavarücken aus prähistorischer Zeit) über der Sarnoebene liegt.

2.2. Befestigungsanlagen

Tabellen: `murus`; `turres`; `portae`

Erfasst wurden die insgesamt acht Stadttore und zwölf Türme. Der Mauerverlauf ist in einzelne Abschnitte unterteilt, für die jeweils angegeben ist, ob der entsprechende Abschnitt noch zumindest in Resten erhalten oder nur vermutet ist. Vermerkt ist ferner, ob es sich um eine Doppel- oder nur um eine einfache Mauer handelt. Im dem Meer zugewandten Westen und Südwesten der Stadt ist keine Stadtmauer vorhanden. In diesem Bereich sind die Fortifikationen bereits in der Antike teils durch luxuriöse Wohnbauten überbaut worden. Im Südwesten des Stadtgebiets liegt der älteste Teil von Pompeji, der nach Süden hin durch das dort steil abfallende Terrain geschützt ist, so dass hier keine Mauern erforderlich gewesen sind.

[polygonGroup load="pompeji_stadtgebiet"]

Porta Ercolana

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta del Vesuvio

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Capua

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Nola

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Sarno

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Nocera

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Stabia

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta Marina

Externe Links

PIP

Kommentar

einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 14); Länge: 28 Meter

Doppelmauer (ID: 15); Länge: 357 Meter

Doppelmauer (ID: 16); Länge: 65 Meter

Doppelmauer (ID: 17); Länge: 121 Meter

Doppelmauer (ID: 18); Länge: 104 Meter

Doppelmauer (ID: 19); Länge: 62 Meter

Doppelmauer (ID: 20); Länge: 35 Meter

Doppelmauer (ID: 21); Länge: 24 Meter

Doppelmauer (ID: 22); Länge: 38 Meter

Doppelmauer (ID: 23); Länge: 31 Meter

Doppelmauer (ID: 24); Länge: 6 Meter

Doppelmauer (ID: 25); Länge: 24 Meter

Doppelmauer (ID: 26); Länge: 74 Meter

Doppelmauer (ID: 27); Länge: 122 Meter

Doppelmauer (ID: 28); Länge: 240 Meter

Doppelmauer (ID: 29); Länge: 98 Meter

Doppelmauer (ID: 30); Länge: 20 Meter

Doppelmauer (ID: 31); Länge: 9 Meter

Doppelmauer (ID: 32); Länge: 6 Meter

Doppelmauer (ID: 33); Länge: 587 Meter

Doppelmauer (ID: 34); Länge: 146 Meter

Doppelmauer (ID: 35); Länge: 169 Meter

Doppelmauer (ID: 36); Länge: 54 Meter

einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 37); Länge: 34 Meter

einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 38); Länge: 55 Meter

einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 39); Länge: 31 Meter

einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 40); Länge: 28 Meter

einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 41); Länge: 103 Meter

Turm I

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm II

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm III

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm IV

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm V

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm VI

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm VII

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm VIII

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm IX

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm X

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm XI

Externe Links

PIP

Kommentar

Turm XII

Externe Links

PIP

Kommentar

Stadtmauer, Stadttore und Mauertürme von Pompeji. Die vier Haupttore an den Enden von Decumanus maximus und Cardo maximus sind durch rote Kreise markiert. Mauerabschnitte, von denen keine Reste erhalten sind, sind durch gestrichelte Linien wiedergegeben.

2.3. Bebauungsphasen

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Erste Erweiterungsphase

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Siedlungskern

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Zweite Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Dritte Erweiterungsphase

Stadtgrenze

Porta Ercolana

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta del Vesuvio

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Capua

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Nola

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Sarno

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Nocera

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Stabia

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta Marina

Externe Links

PIP

Kommentar

Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter

Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter

Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter

Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter

Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter

Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter

Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter

Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter

Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter

Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter

Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter

Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter

Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter

Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter

Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter

Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter

Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter

Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter

Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter

Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter

Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter

Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter

Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter

Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter

Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter

Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter

Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter

Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter

Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter

Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter

Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter

Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter

Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter

Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter

Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter

Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter

Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter

Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter

Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter

Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter

Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter

Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter

Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter

Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter

Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter

Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter

Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter

Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter

Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter

Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter

Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter

Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter

Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter

Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter

Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter

Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter

Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter

Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter

Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter

Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter

Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter

Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter

Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter

Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter

Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter

Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter

Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter

Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter

NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter

Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter

Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter

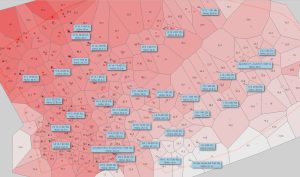

Die Bebauungsphasen von Pompeji. Rot: Siedlungskern; blau: Erste Erweiterung; grün: zweite Erweiterung; gelb: dritte Erweiterung (gemäß Wikipedia 2024)

2.4. Straßennetz

Tabellen: `viae`

Der Stadtplan von Pompeji wurde nicht, wie das z. B. bei römischen Militärlagern der Fall war, auf dem Reißbrett entworfen, vielmehr entwickelte sich das Stadtgebiet phasenweise nach und nach. Berücksichtigt man den Zusammenhang zwischen Straßenverläufen und Stadttoren, so ergibt sich eine einigermaßen klare Hierarchie. Es lassen sich Straßenverläufe feststellen, die (1) an beiden Enden jeweils auf ein Stadttor treffen, ferner solche, bei denen dies (2) nur an einem Ende der Fall ist, und schließlich solche, die (3) gar nicht mit einem Stadttor verbunden sind. Von der Kategorie (1) existieren genau zwei Straßenzüge, die sich im Bereich des Aufeinandertreffens der Regiones I, IX, VII und VIII in nahezu rechtem Winkel schneiden.

Die Straßen von Pompeji werden üblicherweise mit modernen Namen bezeichnet. Antike Namen sind nicht bekannt. Durch die moderne Namensgebung ergibt sich bisweilen eine Unterteilung längerer Straßenzüge in kürzere Abschnitte, die ziemlich sicher nicht der antiken Wahrnehmung entsprechen. Am deutlichsten ist dies im Fall der beiden Hauptachsen des Straßensystems, die die Stadt von Ost nach West bzw. von Nord nach Süd durchziehen und die heute gerne "Decumanus maximus" (Ost-West) bzw. "Cardo maximus" (Nord-Süd) genannt werden. Ob diese Straßenzüge auch in der Antike als "decumanus" bzw. "cardo maximus" bezeichnet oder auch nur als solche wahrgenommen worden sind, ist nicht bekannt. Zumindest im Fall des sog. "Cardo maximus" handelt es sich jedoch um einen ununterbrochenen Straßenzug, der die Porta del Vesuvio im Norden mit der Porta di Stabia im Süden verbindet. Heute trägt dieser Straßenzug im nördlichen und im südlichen Teil unterschiedliche Namen. Man darf bezweifeln, dass das auch in der Antike so gewesen ist.

Die Thematik ist deswegen relevant, da sie die Problematik der Berechnung der durchschnittlichen Länge der Straßen berührt.

Die Erschließung des Straßensystems erfolgte zunächst auf Basis der modernen Bezeichnungen. Für die Berechnung z. B. der Länge des Cardo Maximus musste daher zunächst die Länge der Via del Vesuvio und die der Via Stabiana adiert werden. Es liegt nahe, das Straßensystem von Pompeji aus der Systematik der modernen Benennungen herauszulösen und stattdessen eine Ordnung anzuwenden, die sich organisch daraus ergibt, ob Straßenverläufe durch Einmündungen in quer verlaufende Straßen oder das Treffen auf die Stadtmauer unterbrochen werden oder nicht.

[polygonGroup load="pompeji_stadtgebiet"]

Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter

Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter

Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter

Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter

Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter

Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter

Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter

Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter

Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter

Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter

Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter

Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter

Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter

Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter

Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter

Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter

Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter

Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter

Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter

Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter

Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter

Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter

Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter

Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter

Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter

Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter

Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter

Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter

Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter

Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter

Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter

Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter

Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter

Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter

Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter

Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter

Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter

Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter

Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter

Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter

Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter

Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter

Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter

Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter

Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter

Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter

Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter

Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter

Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter

Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter

Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter

Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter

Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter

Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter

Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter

Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter

Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter

Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter

Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter

Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter

Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter

Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter

Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter

Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter

Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter

Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter

Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter

Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter

NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter

Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter

Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter

NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter

Stadtgrenze

Porta Ercolana

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta del Vesuvio

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Capua

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Nola

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Sarno

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Nocera

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta di Stabia

Externe Links

PIP

Kommentar

Porta Marina

Externe Links

PIP

Kommentar

Das Straßennetz von Pompeji. Ausgegrabene Straßenzüge sind mit durchgezogenen Linien wiedergegeben, gestrichelte Linien stehen für noch nicht ausgegrabene und vermutete Straßenverläufe. Die Dicke der Linien orientiert sich an der vermuteten Bedeutung der Straßen. Straßen, die an beiden Enden auf ein Stadttor treffen, sind als am bedeutendsten aufgefasst. Die zweite Kategorie wird von Straßen gebildet, die nur an einem Ende auf ein Stadttor treffen. Alle anderen Straßen bilden eine dritte Kategorie. Durch Ausgrabung nachgewiesene Straßenverläufe sind als durchgezogene, vermutete durch gestrichelte Linien dargestellt.

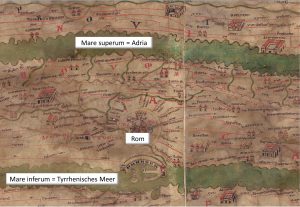

Die für uns gewohnte Nord-Süd-Ausrichtung einer Karte entspricht nicht der römischen Sichtweise. Für die Römer ist stets, dem Lauf der Sonne folgend, die Ost-West-Achse prävalent gewesen, wobei die Blickrichtung durchaus unterschiedlich sein konnte. Der besterhaltene der bekannten Katasterpläne von Orange (Katasterplan B), der die Neuvermessung von Land zur Verteilung an Veteranen dokumentiert, blickt nach Westen (Westen ist auf dem Plan oben). Die Bezeichnungen "mare superum" für die Adria und "mare inferum" für das Tyrrhenische Meer zeigen hingegen eine Blickrichtung nach Osten an. Dem entspricht auch die Darstellung Italiens auf der Tabula Peutingeriana.7

Ausschnitt aus der Tabula Peutingeriana. Die Karte ist "geostet", d. h. Osten befindet sich oben. Die von links nach rechts verlaufende Landmasse in der Mitte des Bildes ist Italien, oberhalb davon ist die Adria dargestellt, unterhalb das Tyrrhenische Meer.

Grundsätzlich ist beides für Pompeji vorstellbar, sowohl die Wahrnehmung der Stadt mit Blick nach Westen wie auch nach Osten. Die Stadterweiterung nach Osten hin legt allerdings die Vermutung nahe, dass man, den ältesten Stadtkern im Bereich der Regiones VII und VIII im Rücken, die Blickrichtung nach Osten eingenommen hat. Ausgehend davon hätten sich dann, der römischen Systematik der Limitation entsprechend, die folgenden vier Quadranten ergeben:8

Stadtgebiet (Fläche: 63 Hektar)

Stadtgrenze

Sinistra Decumanum, Ultra Cardinem (SD VK)

Dextra Decumanum, Ultra Cardinem (DD VK)

Dextra Decumanum, Citra Cardinem (DD KK)

Sinistra Decumanum, Citra Cardinem (SD KK)

[polygonGroup load="pompeji_nordpfeil"]

Fiktive Einteilung des Stadtgebiets von Pompeji in römischer Perspektive

2.5. Eingänge und Gebäude

Tabellen: `eingaenge`, `gebaeude_eingaenge`

Garten zu Gebäude I 13, 9

Garten zu Gebäude I 13, 12.13.14

Garten zu Gebäude I 12, 9.14

Garten zu Gebäude I 12, 15

Garten zu Gebäude I 11, 10.11.12

Garten zu Gebäude VII 11, 1

Garten zu Gebäude II 1, 11.12.7a

Garten zu Gebäude II 1, 3.4.5.6.7

Garten zu Gebäude II 1, 10

Garten zu Gebäude II 2, 1.2.3.5.6

Garten zu Gebäude II 3, 4a.4.5.6

Garten zu Gebäude II 3, 7.8.9

Garten zu Gebäude II 4, 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

Garten zu Gebäude VIII 3, 14.15

Garten zu Gebäude I 16, 2.a

Garten zu Gebäude I 15, 2.3.4.6

Garten zu Gebäude I 14, 4.5.10

Garten zu Gebäude I 14, 2

Garten zu Gebäude II 9, 5.6

Garten zu Gebäude II 9, 4

Garten zu Gebäude I 20, 5

Garten zu Gebäude I 20, 4

Garten zu Gebäude I 20, 1.2.3

Garten zu Gebäude II 8, 6

Garten zu Gebäude II 8, 4.5

Garten zu Gebäude II 8, 2.3

Garten zu Gebäude II 8, 1

Garten zu Gebäude I 21, 1

Garten zu Gebäude III 7, 6.7

Garten zu Gebäude VIII 6, 3

Garten zu Gebäude VIII 6, 6

Garten zu Gebäude I 22, 1.2.3

Garten zu Gebäude II 7, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

Garten zu Gebäude IX 13, 1.2.3

Garten zu Gebäude VIII 5, 36

Garten zu Gebäude II 5, 1.2.3.4

Garten zu Gebäude VI 1a, 12.15

Garten zu Gebäude VI 11, 5.15.16

Garten zu Gebäude VII 10, 3.14

Garten zu Gebäude VI 11, 3

Garten zu Gebäude VI 5, 7

Gebäude I 14, 2

(ID 1)

Fläche: 412 qm

Räume

-

Name(n)

Stalla

Kategorien

Atriumhaus; Garten; Stall

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: stabulum?;

Gebäude I 14, 3

(ID 2)

Fläche: 139 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Kleines Privathaus.;

Gebäude I 15, 1

(ID 7)

Fläche: 341 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Atriumhaus.;

Gebäude I 15, 2.3.4.6

(ID 8)

Fläche: 2245 qm

Räume

-

Name(n)

Casa della Nave Europa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa della Nave Europa mit Obstplantage, Obsthandel und Obstverkauf?;

Gebäude I 16, 1

(ID 9)

Fläche: 4 qm

Räume

-

Name(n)

Scala

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Treppe zu einer Wohnung im OG.;

Gebäude I 16, 3

(ID 11)

Fläche: 112 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Handel und Gewerbe

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Ärmliches kleines Handwerkerhaus.;

Gebäude I 16, 4

(ID 12)

Fläche: 362 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Poppaeus Charitonus (?)

Kategorien

Atriumhaus; Garten; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Wohnhaus mit Garten des Poppaeus Charitonus (?), noch nicht völlig ausgegraben.;

Gebäude I 17, 1

(ID 14)

Fläche: 241 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Atriumhaus, nur nördlicher Teil angegraben.;

Gebäude I 17, 4

(ID 16)

Fläche: 321 qm

Räume

-

Name(n)

Casa degli Archi; Casa della Maschera tragica

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa degli Archi. Casa della Maschera tragica. Haus eines Schauspielers? Hofhaus, im N und O nicht ausgegraben. Eingang mit Vordach.;

Gebäude I 18, 1

(ID 17)

Fläche: 33 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden (Fassade Kalkstein-inc. mit Kalksteinpfosten).;

Gebäude I 18, 2

(ID 18)

Fläche: 15 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang (Fassade r. samn., l. n. Erdb.).;

Gebäude I 18, 3

(ID 19)

Fläche: 33 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega o officina

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt (Fassade n. Erdb.).;

Gebäude I 18, 4

(ID 20)

Fläche: 51 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega o officina

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt (Fassade n. Erdb.).;

Gebäude I 19, 3

(ID 22)

Fläche: 15 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di L. Satrius Rufus

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des L. Satrius Rufus (angegraben).;

Gebäude I 19, 4

(ID 23)

Fläche: 19 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Earinus

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Earinus (angegraben).;

Gebäude I 19, 5

(ID 24)

Fläche: 4 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Minio Carpo

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Minio Carpo.;

Gebäude I 19, 6

(ID 25)

Fläche: 8 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang, Kalkstein-inc.;

Gebäude I 19, 7

(ID 26)

Fläche: 8 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang, Kalkstein-inc.;

Gebäude I 19, 8

(ID 27)

Fläche: 9 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?)

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden? Fassade Kalkstein op. quadr.;

Gebäude I 19, 9

(ID 28)

Fläche: 7 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang, Fassade kalkstein op. quadr.;

Gebäude I 20, 4

(ID 31)

Fläche: 478 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus; Garten; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Obstgarten und einfachen Wohnungen.;

Gebäude I 20, 5

(ID 32)

Fläche: 728 qm

Räume

-

Name(n)

Casa con vigna

Kategorien

Garten; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa con Vigna. Wohnung eines Weinproduzenten mit Weingarten. Vigna con cella vinaria e laboratorio.;

Gebäude I 21, 1

(ID 33)

Fläche: 2277 qm

Räume

-

Name(n)

L'Orto dei fuggiaschi

Kategorien

Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: L'Orto dei fuggiaschi. Wohnhaus mit caupona.;

Gebäude I 21, 2

(ID 34)

Fläche: 148 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Eingeebnetes Trümmergrundstück: Baumschule mit triclinium.;

Gebäude II 1, 2

(ID 38)

Fläche: 162 qm

Räume

-

Name(n)

Casa degli Aemilii, Primus e Saturninus

Kategorien

Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der Aemilii, Primus und Saturninus, Vermieter der caupona des Hermes.;

Gebäude II 1, 10

(ID 41)

Fläche: 628 qm

Räume

-

Name(n)

Casa Imperiale

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa Imperiale.;

Gebäude II 1, 7a.11.12

(ID 42)

Fläche: 958 qm

Räume

-

Name(n)

Complesso dei Riti magici

Kategorien

Garten

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Kultgarten und Bankettraum für Mysterien des Jupiter Sabazius mit Kapelle der Sybilla Pompeiana (Biria). Kultdiener Sextilius Pyrricus? Complesso dei Riti magici.;

Gebäude II 2, 1.2.3.5.6

(ID 44)

Fläche: 2399 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di D. Octavius Quartio; Casa di Laomedonte

Kategorien

Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der M. Loreii Tiburtini mit Wohnung des T. Octavius Quartio im OG, caupona des Pardalus und popina des Athi(y)ctus und Astylus. Casa di Laomedonte.;

Gebäude II 2, 4

(ID 45)

Fläche: 367 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del Augustale; Casa dell'Emblema Augusteo; Casa della della Corona Civica; Casa della Corona di Quercia; Casa di Messius Ampliatus, sacerdos Augusti

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Messius Ampliatus, sacerdos Augusti. Casa del Augustale, Casa dell' Emblema Augusteo, Casa della Corona di Quercia, della Corona Civica.;

Gebäude II 3, 1.2.3

(ID 46)

Fläche: 703 qm

Räume

-

Name(n)

Casa della Venere in conchiglia; Casa di Venere Marina; Haus der D. Lucretii Satrii Valentes

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der D. Lucretii Satrii Valentes, Casa della Venere in Conchiglia, di Venere Marina.;

Gebäude II 4, 1

(ID 50)

Fläche: 43 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Heiligtum, Altar; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden des gemmarius Campanus und des caelator Priscus. R. vor dem Eingang ara compitalis.;

Gebäude II 6, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11

(ID 54)

Fläche: 10541 qm

Räume

L1, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L2, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L3, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L4, L40, L5, L6, L7, L8, L9, M1, M10, M100, M101, M102, M103, M104, M105, M106, M107, M108, M109, M11, M110, M111, M112, M113, M114, M115, M116, M117, M118, M119, M12, M120, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M2, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M3, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M4, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M5, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M6, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M7, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M8, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M9, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99

Name(n)

Anfiteatro

Kategorien

Theater

Funde

-

Externe Links

PIP, Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: spectacula (Amphitheater) mit 10 Eingängen (5 ebenerdig zur Arena, 2 Treppenpaare und 2 Einzeltreppen zum OG).;

Gebäude II 8, 1

(ID 56)

Fläche: 530 qm

Räume

-

Name(n)

Ristorante con giardino

Kategorien

Garten; Gastwirtschaft

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Speisewirtschaft mit Garten.;

Gebäude II 8, 6

(ID 58)

Fläche: 1434 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del Giardino di Ercole

Kategorien

Atriumhaus; Garten

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Reihenhaus mit Blumen- und Kräuterplantage, 'Garten des Hercules'. Blumen-, Parfüm- und Salbenherstellung aus Heilkräutern.;

Gebäude II 9, 1

(ID 59)

Fläche: 311 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Quietus (?) mit Gastwirtschaft?;

Gebäude II 9, 3

(ID 60)

Fläche: 105 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Kalksteinhaus, mit verschlossener Tür (Ausguß), nur durch Mannsloch im Haus 4 zu erreichen (gemeinsamer hortus mit 4 und 5, gemeinsames OG mit 4?);

Gebäude II 9, 4

(ID 61)

Fläche: 126 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del Larario fiorito

Kategorien

Atriumhaus

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa del Larario fiorito.;

Gebäude III 1, 1

(ID 62)

Fläche: 10 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Ladeneingang.;

Gebäude III 1, 2

(ID 63)

Fläche: 6 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Ladeneingang (?) Werkzeugverkauf (?) zu Haus 3?;

Gebäude III 1, 4

(ID 64)

Fläche: 6 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden (Werkzeugverkauf?) (zu Haus 3?).;

Gebäude III 1, 5

(ID 65)

Fläche: 6 qm

Räume

-

Name(n)

Negozio di terracotta

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Terrakotta-Geschäft.;

Gebäude III 1, 6

(ID 66)

Fläche: 20 qm

Räume

-

Name(n)

Casa o officina di Praedicinius

Kategorien

Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus oder Werkstatt des Praedicinius.;

Gebäude III 2, 1a

(ID 67)

Fläche: 497 qm

Räume

-

Name(n)

Casa degli Scacchi; Haus des A. Trebius Valens

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des A. Trebius Valens; Casa degli Scacchi.;

Gebäude III 2, 2

(ID 68)

Fläche: 206 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Zum Haus 1 gehöriger Laden des Sotericus.;

Gebäude III 2, 3

(ID 69)

Fläche: 13 qm

Räume

-

Name(n)

Officina di Lutatius

Kategorien

Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Werkstatt und Wohnung der Lutati (?).;

Gebäude III 3, 1

(ID 70)

Fläche: 7 qm

Räume

-

Name(n)

Officina e bottega del veteramentarius Tigillus

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Werkstatt und Laden des veterarius (veteramentarius) Tigillus.;

Gebäude III 4, 2.3

(ID 73)

Fläche: 639 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del Moralista; Casa di C. Arrius Crescens, T. Arrius Polites, M. Arrius Polites

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Doppelhaus des C. Arrius Crescens, T. Arrius Polites, M. Arrius Polices, Arrius Stephanus und M. Epidius Hymenaeus (Weinhändler); Casa del Moralista. Doppelhaus mit gemeinsamem atrium testud.;

Gebäude III 4, b

(ID 74)

Fläche: 254 qm

Räume

-

Name(n)

Casa dell'orefice; Casa di Ifigenia; Casa di Pinarius Cerialis

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Pinarius Cerialis und der Cassia. Haus eines faber gemmarius, caelator und Hercules-Priesters. Casa del l'orefice, Casa di lfigenia.;

Gebäude III 4, e

(ID 76)

Fläche: 243 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Sodala; Haus des (der) Sodala

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des (der) Sodala.;

Gebäude III 4, f

(ID 77)

Fläche: 355 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Sucessus Pucta

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Successus Pucta oder des Martialis.;

Gebäude III 5, 1

(ID 78)

Fläche: 22 qm

Räume

-

Name(n)

Taberna e Casa di Pascius Hermes

Kategorien

Handel und Gewerbe; Lebensmittel; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft (?) des Pascius Hermes, im OG vermietbare cenacula (Werkstätten).;

Gebäude III 5, 2

(ID 79)

Fläche: 45 qm

Räume

-

Name(n)

Casa dei Loreii

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der Loreii.;

Gebäude III 5, 4

(ID 80)

Fläche: 2 qm

Räume

-

Name(n)

N/A

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang. Nicht ausgegraben. Kalksteinportal mit kubischen Kapitellen, Mauern Lava-inc.;

Gebäude III 5, 5

(ID 81)

Fläche: 24 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: caupona (?), Ladeneingang, nicht ausgegraben.;

Gebäude III 6, 4

(ID 83)

Fläche: 28 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di M. Satrius (?)

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des M. Satrius? Hauseingang mit Nebenräumen. Angegraben.;

Gebäude III 6, 5

(ID 84)

Fläche: 11 qm

Räume

-

Name(n)

Caupona di C. Sabinius Statio

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: caupona Statii, des C. Sabinius Statio.;

Gebäude III 6, 6

(ID 85)

Fläche: 11 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?)

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden? Nichts erkennbar, modern vermauert.;

Gebäude III 7, 1

(ID 86)

Fläche: 31 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?)

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden?;

Gebäude III 7, 2

(ID 87)

Fläche: 49 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Popidius Metellicus

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Popidius Metellicus. Baustoffhändler?;

Gebäude III 7, 3

(ID 88)

Fläche: 17 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?)

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden?;

Gebäude III 7, 4

(ID 89)

Fläche: 9 qm

Räume

-

Name(n)

Stalla

Kategorien

Stall

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: stabulum mit Einfahrt und Rampe.;

Gebäude III 8, 3.4.5

(ID 92)

Fläche: 80 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Perseo bambino; Haus des Lucius und der Animula; House of Danae and Perseus

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Lucius und der Animula; Vendemmia; Decuria Cotini; Casa di Perseo bambino. House of Danae and Perseus.;

Gebäude III 8, 5

(ID 93)

Fläche: 4 qm

Räume

-

Name(n)

N/A

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG (?) mit Nebeneingang zu 4?;

Gebäude III 8, 8.9

(ID 95)

Fläche: 43 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Pelorus con caupona di Astylus

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Pelorus mit caupona des Astylus.;

Gebäude III 9, 1

(ID 96)

Fläche: 12 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega o officina

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt zu 2 (?). In der Rückwand zugemauerte Tür. ;

Gebäude III 9, 2

(ID 97)

Fläche: 13 qm

Räume

-

Name(n)

Casa sannitica

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Samn. Haus.;

Gebäude III 9, 3

(ID 98)

Fläche: 28 qm

Räume

-

Name(n)

Casa (?)

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Breiter Eingang (vorgesetzte Fassade), verbunden mit 3?;

Gebäude III 9, 5

(ID 99)

Fläche: 27 qm

Räume

-

Name(n)

Officina? Caupona?

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Werkstatt? caupona?;

Gebäude III 9, 6

(ID 100)

Fläche: 68 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Ladentür.;

Gebäude III 10, 6

(ID 103)

Fläche: 97 qm

Räume

-

Name(n)

Thermopolium

Kategorien

Gastwirtschaft; thermopolium

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: thermopolium.;

Gebäude III 11, a.1

(ID 104)

Fläche: 37 qm

Räume

-

Name(n)

Caupona?

Kategorien

caupona; Gastwirtschaft

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: caupona ?;

Gebäude IV 1, 1

(ID 110)

Fläche: 6 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega o officina

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt. Nicht erkennbar, nicht ausgegraben.;

Gebäude IV 1, 2

(ID 111)

Fläche: 5 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega o officina

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt (zu 1?). Nicht erkennbar, nicht ausgegraben.;

Gebäude IV 1, 3

(ID 112)

Fläche: 3 qm

Räume

-

Name(n)

N/A

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Nebeneingang zu 2 (?). Nicht erkennbar, nicht ausgegraben. ;

Gebäude IV 1, 4

(ID 113)

Fläche: 2 qm

Räume

-

Name(n)

N/A

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: fauces, ambitus oder Treppe zum OG? Nicht erkennbar, nicht ausgegraben. ;

Gebäude IV 1, 5

(ID 114)

Fläche: 8 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

fullonica; Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Neues Grundstück (Rücksprung der Fassade). Laden (zu 6?).;

Gebäude IV 2, 1

(ID 116)

Fläche: 22 qm

Räume

-

Name(n)

Caupona o officina

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: caupona oder Werkstatt (zu 2?).;

Gebäude IV 2, 2

(ID 117)

Fläche: 4 qm

Räume

-

Name(n)

Casa dei Pilastri colorati

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa dei Pilastri colorati.;

Gebäude IV 2, 3

(ID 118)

Fläche: 22 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?)

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden (?) zu 4? Im Bürgersteig Kanal mit Auslauf zur Straße.;

Gebäude IV 2, 4

(ID 119)

Fläche: 4 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di un produttore di vino?

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus eines Weinproduzenten? Vendemmia, Kelterei? Fassadenbild: Kelternde Satyrn.;

Gebäude IV 3, 4

(ID 122)

Fläche: 7 qm

Räume

-

Name(n)

Officina?

Kategorien

Handel und Gewerbe; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Nebeneingang zu 3 (?). Werkstatt?;

Gebäude IV 3, 5

(ID 123)

Fläche: 3 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Iphigenia (?)

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der Iphigenia (?).;

Gebäude IV 3, 6

(ID 124)

Fläche: 12 qm

Räume

-

Name(n)

Plaustra (?)

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Plaustra (?) mit Nebenraum, mit Verbindung zu 7?;

Gebäude IV 3, 7

(ID 125)

Fläche: 6 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di M. Cerrinius Vatia

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus und Grundstück des M. Cerrinius Vatia (?), patronus mulionum, verbunden mit 8.9?;

Gebäude IV 4, 1

(ID 127)

Fläche: 14 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden. Zugehörigkeit zu 2 nicht erwiesen.;

Gebäude IV 4, 2

(ID 128)

Fläche: 14 qm

Räume

-

Name(n)

N/A

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang.;

Gebäude IV 4, 3

(ID 129)

Fläche: 17 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden.;

Gebäude IV 5, 4

(ID 132)

Fläche: 44 qm

Räume

-

Name(n)

N/A

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Überdachter Hof (?) mit Fe., zu 3 gehörig?;

Gebäude V 1, 2

(ID 134)

Fläche: 42 qm

Räume

-

Name(n)

Caupona di Fortunatus?

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: caupona des Fortunatus?;

Gebäude V 1, 4

(ID 136)

Fläche: 36 qm

Räume

-

Name(n)

Infectorium

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: infectorium. Färberei und Wäscherei für neue Wolle.;

Gebäude V 1, 5

(ID 137)

Fläche: 22 qm

Räume

-

Name(n)

Infectorium

Kategorien

fullonica

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: infectorium, im OG mit 4 verbunden?;

Gebäude V 1, 6

(ID 138)

Fläche: 15 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden zu 7;

Gebäude V 1, 8

(ID 139)

Fläche: 22 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden mit r. hinten Treppe zum HG.;

Gebäude V 1, 13

(ID 143)

Fläche: 119 qm

Räume

-

Name(n)

Popina di Salvius

Kategorien

Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: popina des Salvius und Werkstatt (Verkauf von Bronzewaren?) mit Wohnung im OG.;

Gebäude V 1, 17

(ID 145)

Fläche: 22 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?); Statio degli Aliarii

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Statio degli Aliarii (Würfelspieler oder Knoblauchgärtner?), Bronzeladen?;

Gebäude V 1, 19

(ID 147)

Fläche: 19 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden.;

Gebäude V 1, 22

(ID 149)

Fläche: 13 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden (Eisenwaren?).;

Gebäude V 1, 10.23.25.26.27

(ID 150)

Fläche: 984 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del Banchiere; Casa del Notaio; Casa di Ifigenia; Casa di L. Caecilius Iucundus; Haus des L. Caecilius lucundus

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des L. Caecilius lucundus, argentarius oder coactor argentarius und der Rustica? Casa del Notaio; Casa del Banchiere; Casa di Ifigenia; Wohnung des Faustus.;

Gebäude V 1, 28

(ID 151)

Fläche: 90 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di C. Cassius Bassus (?)

Kategorien

Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Kleines Handwerkerhaus des C. Cassius Bassus (?), zuletzt des M. Tofelanus Valens (Juwelier?).;

Gebäude V 1, 29

(ID 152)

Fläche: 18 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden des M. Tofelanus Valens, vermietet an Auxilio. R. Treppe zum HG, keine Einbauten erhalten.;

Gebäude V 1, 30

(ID 153)

Fläche: 31 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega; Laden des Canices

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden des Canices mit Magazin und Wohnung.;

Gebäude V 1, 31

(ID 154)

Fläche: 35 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Flüssigkeiten).;

Gebäude V 2, a'.a.1

(ID 156)

Fläche: 419 qm

Räume

-

Name(n)

Casa della Regina Margherita; Domus of Alfius, or Sallustius, Capito and Calventiacypare; Haus des Capito

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Capito; Domus of Alfius, or Sallustius, Capito and Calventiacypare; Casa della Regina Margherita.;

Gebäude V 2, 2

(ID 157)

Fläche: 35 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung.;

Gebäude V 2, 3

(ID 158)

Fläche: 37 qm

Räume

-

Name(n)

Caupona

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: caupona mit Hinterzimmer und Wohnung.;

Gebäude V 2, 4

(ID 159)

Fläche: 431 qm

Räume

-

Name(n)

Auberge de Crescens; Casa del Simposio; Casa del Triclinio; Casa di Bacco

Kategorien

Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa del Triclinio; Casa del Simposio; Casa di Bacco II; u. a. Treffpunkt der fullones; Auberge de Crescens; diversorium, caupona mit vermietbaren Zimmern im OG.;

Gebäude V 2, 5

(ID 160)

Fläche: 20 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden mit lararium, Treppe zum OG an der Rückwand und Fe. zu Laden 6. R. Podium oder Herd.;

Gebäude V 2, 6

(ID 161)

Fläche: 19 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden mit Retrobottega.;

Gebäude V 2, 7

(ID 162)

Fläche: 423 qm

Räume

-

Name(n)

Casa con stalle

Kategorien

Atriumhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Privathaus mit Ställen.;

Gebäude V 2, 8

(ID 163)

Fläche: 29 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?)

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Werkzeug-Laden (?) mit Magazin.;

Gebäude V 2, 9

(ID 164)

Fläche: 23 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung im OG.;

Gebäude V 2, 12

(ID 166)

Fläche: 25 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung.;

Gebäude V 2, 13

(ID 167)

Fläche: 43 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del Simposio II

Kategorien

Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; Latrinen; thermopolium; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: popina, thermopolium mit Wohnung; Casa del Simposio II. Großer Ladenraum, r. zweischenkeliges Podium mit 4 Urnen und Herd, davor 2 Stufen, hinten r. Gaststube. L. Treppe zum OG und Gang zur Küche mit Herd und Latrine.;

Gebäude V 2, 14

(ID 168)

Fläche: 24 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega (?)

Kategorien

Atriumhaus; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: popina (?), Laden (?) mit Hinterzimmer und Wohnung.;

Gebäude V 2, 21

(ID 170)

Fläche: 526 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Adone; Haus des Adonis

Kategorien

Atriumhaus; Handel und Gewerbe

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Angegraben: Wirtschaftsgebäude mit posticum zu i? Handwerkerhaus? Schmiede?; PIP: Vollständig ausgegraben 2018. Name nunmehr "Casa di Adone" (Haus des Adonis); https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R5/5%2002%2021.htmSLuecke: Vollständig ausgegraben 2018. Name nunmehr "Casa di Adone" (Haus des Adonis);

Gebäude V 2, d

(ID 173)

Fläche: 230 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Reihenhaus;

Gebäude V 2, e

(ID 174)

Fläche: 163 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Nebenhaus zu i: caupona mit Fund dreier Blasinstrumente (tubae) von Gladiatoren.;

Gebäude V 2, f

(ID 175)

Fläche: 174 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Musa, procuratore di N. Herrennius Castus

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus des Musa, procurator des N. Herrennius Castus.;

Gebäude V 2, g

(ID 176)

Fläche: 460 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di N. Fufidius Successus

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des N. Fufidius Successus, Weinproduzent, Besitzer der caupona in I 8, 15.16;

Gebäude V 2, h

(ID 177)

Fläche: 277 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del Cenacolo; Casa del Larario col dipinto d'Ercole; Haus (der Aufidia Successa?)

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der Aufidia Successa? Casa del Cenacolo; Casa del Larario col dipinto d'Ercole.;

Gebäude V 2, e.i.21

(ID 178)

Fläche: 1762 qm

Räume

-

Name(n)

Casa delle Nozze d'argento; Domus des L. Albucius Celsus

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Domus des L. Albucius Celsus; Casa delle Nozze d'argento. ln der exedra des Peristyls Schule des Helenus. ; Strocka 2004: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa delle Nozze d'argento (V 2,i) [2004];

Gebäude V 3, 5

(ID 181)

Fläche: 25 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden;

Gebäude V 3, 6

(ID 182)

Fläche: 97 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di Narcisso; Casa di Narkisso; Haus der Ceia L. F. Helpia

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der Ceia L. F. Helpia; Casa di Narkissos, Casa di Narcisso. caupona? ;

Gebäude V 3, 7

(ID 183)

Fläche: 175 qm

Räume

-

Name(n)

Casa del grande Larario; Casa della Regina d'Olanda; Haus des Tiberius Claudius Verus?

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des Tiberius Claudius Verus? Casa della Regina d'Olanda; Casa del grande Larario.;

Gebäude V 3, 8

(ID 184)

Fläche: 343 qm

Räume

-

Name(n)

Panificio

Kategorien

Atriumhaus; Bäckerei

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Bäckerei.;

Gebäude V 3, 9

(ID 185)

Fläche: 75 qm

Räume

-

Name(n)

Haus des Cosmus und der Epidia

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Kleines Haus des Cosmus und der Epidia.;

Gebäude V 3, 10

(ID 186)

Fläche: 207 qm

Räume

-

Name(n)

Casa con atrio con fabbrica di tessitura

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Atriumhaus mit Weberei, Spinnerei.;

Gebäude V 3, 11

(ID 187)

Fläche: 233 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Privathaus eines Juweliers (Werkstatt im OG?).;

Gebäude V 3, 12

(ID 188)

Fläche: 197 qm

Räume

-

Name(n)

Casa della Duchessa di Aosta; Haus des M. Samellius Modestus?

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des M. Samellius Modestus? Casa della Duchessa di Aosta; Großhandel mit Haushaltswaren?;

Gebäude V 4, 3

(ID 190)

Fläche: 283 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di un Flamine

Kategorien

Atriumhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Casa di un Flamine.;

Gebäude V 4, 4

(ID 191)

Fläche: 15 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Laden; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden ohne Einbauten mit Larennische an der Rückwand.;

Gebäude V 4, 5

(ID 192)

Fläche: 29 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Garum oder Weinausschank?);

Gebäude V 4, 6.7.8

(ID 193)

Fläche: 159 qm

Räume

-

Name(n)

Caupona di Spatalus; caupona und thermopolium des Spatalus

Kategorien

caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium; thermopolium

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: caupona und thermopolium des Spatalus, servus des Cornelius Zosimus, mit cella vinaria und hospitium.;

Gebäude V 4, 9

(ID 194)

Fläche: 148 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

Atriumhaus; Handel und Gewerbe

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Handwerkerhaus, umgebaut zum Hofhaus.;

Gebäude V 4, 10

(ID 195)

Fläche: 78 qm

Räume

-

Name(n)

Casa di M. Sittius Potitus (?)

Kategorien

Handel und Gewerbe; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des M. Sittius Potitus? Hofhaus, Handwerkerhaus?;

Gebäude V 4, 12.13

(ID 197)

Fläche: 282 qm

Räume

A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, S

Name(n)

Casa dei Natali di Roma; Casa della Fondazione di Roma; Casa delle Origini di Roma; Casa di M. Fabius Secundus

Kategorien

Atriumhaus; Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des M. Fabius Secundus und der Optata. Casa delle Origini di Roma; Casa dei Natali di Roma; Casa della Fondazione di Roma.; SLuecke 2025: Die Bezeichnung "Casa delle origine di Roma" rührt von einem in dem Haus gefundenen Wandgemälde, das eine Szene mit Romulus und Remus zeigt.;

Gebäude V 4, a.11

(ID 198)

Fläche: 417 qm

Räume

-

Name(n)

Casa della nuova Caccia; Casa di M. Lucretius Fronto

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Google Maps

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus der MM. Lucretii, Fronto und Lerus; Haus des M. Lucretius Fronto und M. Lucretius Lirus. Casa della nuova Caccia.;

Gebäude V 4, b

(ID 199)

Fläche: 176 qm

Räume

-

Name(n)

Casa V 4, b

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Kleines Haus.;

Gebäude V 4, c

(ID 200)

Fläche: 224 qm

Räume

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N

Name(n)

Casa degli Ori; Casa di M. Samellius Modestus

Kategorien

Wohnhaus

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus des M. Santellius Modestus. Casa degli Ori.;

Gebäude V 6, 2

(ID 205)

Fläche: 34 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Reihenhaus?;

Gebäude V 6, 3

(ID 206)

Fläche: 32 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Eingang;

Gebäude V 6, 4

(ID 207)

Fläche: 56 qm

Räume

-

Name(n)

Casa (di un atleta?)

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Haus eines Sportlers? ("di fronte al n. 10 dell is. XVI”).;

Gebäude V 6, 5

(ID 208)

Fläche: 75 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang, Kalkstein (5.6.7 ( + ) Erdb. 1980?).;

Gebäude V 6, 6

(ID 209)

Fläche: 112 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Nichts erkennbar, zugemauert (Treppe OG? zu 5).;

Gebäude V 6, 14

(ID 213)

Fläche: 33 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang;

Gebäude V 6, 15

(ID 214)

Fläche: 33 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang, posticum zu 14?;

Gebäude V 6, 16

(ID 215)

Fläche: 18 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden zu 17? ;

Gebäude V 6, 17

(ID 216)

Fläche: 8 qm

Räume

-

Name(n)

Casa

Kategorien

-

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Hauseingang n. Erdb.;

Gebäude V 6, 18

(ID 217)

Fläche: 45 qm

Räume

-

Name(n)

Bottega

Kategorien

Gastronomie; Handel und Gewerbe; Laden

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Laden zu 17 (?) (Bronzehandel?).;

Gebäude V 6, 19

(ID 218)

Fläche: 33 qm

Räume

-

Name(n)

Officina? Stalla?

Kategorien

Handel und Gewerbe; Stall; Werkstatt

Funde

-

Externe Links

Kommentar

- Eschebach 1993: Werkstatt oder stabulum an der Porta del Vesuvio? ;

Gebäude V 6, b

(ID 220)

Fläche: 75 qm

Räume

-

Name(n)